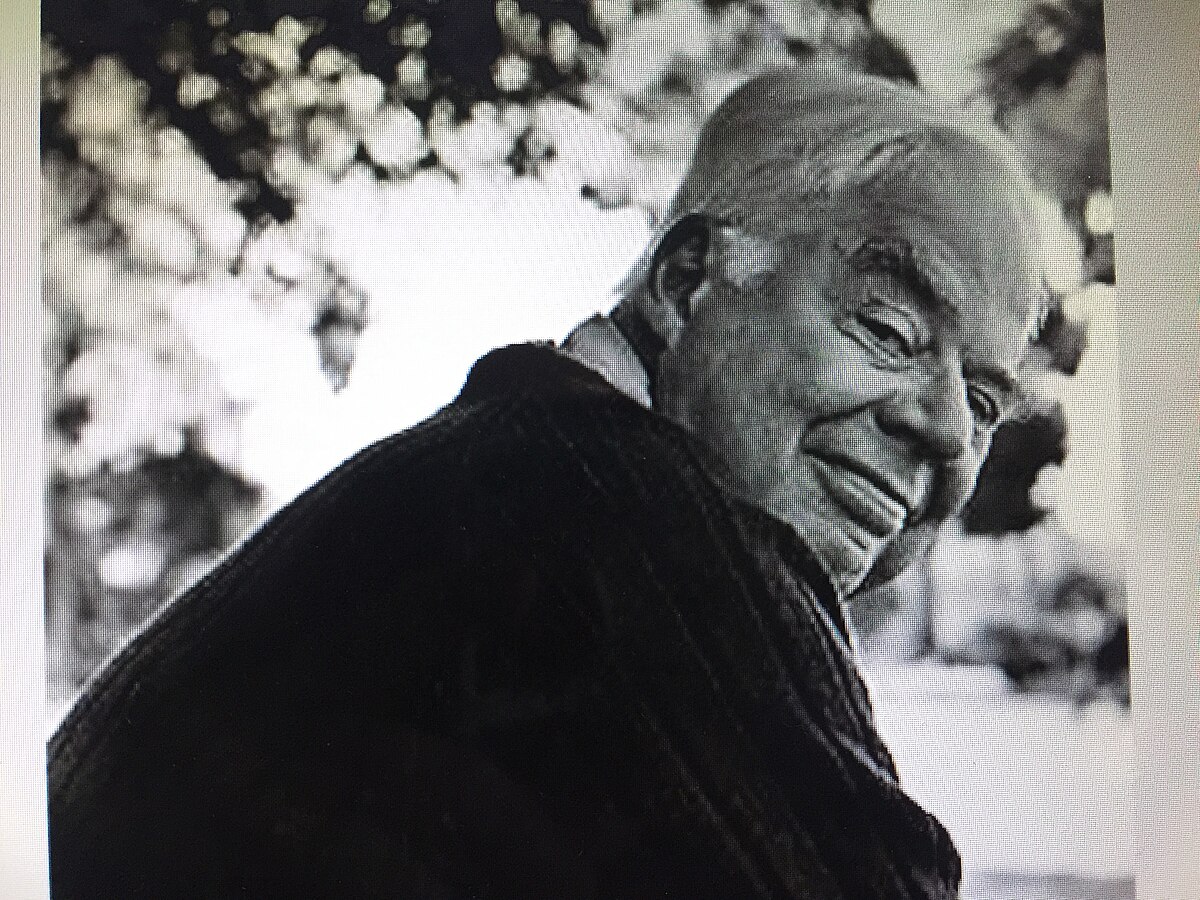

El pensador

español Carlos Thiebaut (1949). Modernidad y posmodernidad.

Carlos Thiebaut Louis-André (Madrid, 1949), catedrático

de Filosofía de la Universidad Carlos III de Madrid desde 1996. Formado en la

heterodoxia marxista es considerado un experto en sociología política, estética

y multitud de otros temas relacionados con la modernidad y la posmodernidad.

Entrevista a Thiebaut. Canal Ull. 12 minutos. [https://www.youtube.com/watch]

Thiebaut, Carlos. La

mal llamada postmodernidad (o las contradanzas de lo moderno) (pp. 311-327

de vol. 2), en Bozal, Valeriano. Historia

de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. 2 vols. 1996. *Este texto de Thiebaut, tomado de otros blogs sobre estética, se reproduce a continuación casi íntegramente, con algunos comentarios intercalados más imágenes de los autores citados, porque desde su aparición es uno de los más comentados sobre la cuestión del posmodernismo y se utiliza frecuentemente en los debates del alumnado. Se retiraría si hubiera alguna queja por derechos de autor.

‹‹Un rótulo confundente y cuatro problemas.

Desde finales de los años sesenta y durante las dos

décadas subsiguientes se configuró una sensibilidad epocal que hablaba de los límites

del programa moderno. Esa sensibilidad recibió el apresurado rótulo, que ha acatado

siendo más confundente que iluminador, de postmodernidad. La postmodernidad, tomada

como descripción global de lo que acontecía en diversidad de prácticas culturales

y como programa para las mismas, tuvo la virtud de convertirse en tópico útil

de amplia difusión mediática: “postmodernidad” definía la conciencia que la segunda

mitad del siglo tenía de su novedad, una novedad que se elevaba agónicamente contra

el modernismo autocomplaciente de los años cincuenta. Pero cabe sospechar que ese

rótulo ha acabado por convertirse en un torpe instrumento descriptivo y, sobre

todo, en un cierto obstáculo teórico para la crítica o el análisis cultural. En

efecto, bajo él se acumulan órdenes de problemas, de temáticas y de tradiciones

intelectuales en exceso diversos y una referencia indiscriminada a los mismos los

oscurece en vez de iluminarlos. Por ello, no resulta extraño que el final de los

años noventa vaya empleando ese rótulo sólo, y cada vez con menor frecuencia, como

etiqueta de mercado que resume bajo un mismo nombre lo que es un conglomerado

no siempre congruente de diversas posiciones teóricas y críticas que acontecieron

en aquellas décadas.

Diversos autores empleaban y siguen usando el término

según sus propias definiciones y teorías, con muy distintos sentidos y referencias,

y las más de las veces parece necesario disponer de un mapa de posiciones teóricas

si es que queremos llegar a entender el significado de los diversos usos del

rótulo “postmodernidad”, en los campos de las prácticas artísticas, de las teorías

estéticas y, más generalmente, de la crítica cultural y la filosofía. [Por

ejemplo, Andreas Huyssen, Cartografía del postmodernismo, en Picó, J.

(ed.). Modernidad y Postmodenidad. Alianza. Madrid. 1988, pp. 189-248. Una

exposición más reciente aunque tal vez no más ajustada, puede encontrarse en K.

Kumar. Post- Industrial to Post-Modern Society. Blackwell. Oxford. 1995.

pp. 101-148.]

En efecto, dicho rótulo englobaba tanto constataciones

de asesoramiento temporal («después de la modernidad») como de agostamiento teórico

(«más allá del programa de la modernidad») que apuntaban, de forma referencialmente

confusa, a lo que de distinto habría en relación a un momento o a un programa históricamente

anteriores. A la vez, este término histórico referido, la “modernidad”, aludía en

una misma definición de época a programas teóricos y artísticos de muy diversa

índole. Por modernidad se entendía, por ejemplo, lo que, para la filosofía, comenzaba

a veces en el diecisiete cartesiano y otras en el dieciocho ilustrado. Pero, con

el mismo término se aludía también al modernismo artístico —o a los diversos modernismos—

del diecinueve y de comienzos del veinte (desde Baudelaire a las vanguardias pasando

por Mallarmé; desde la Bauhaus al funcionalismo arquitectónico de los cincuenta).

El rótulo, “postmodernidad”, pues, resumió con efectividad en un mismo valor de

cambio muy diversos valores de uso a efectos de la crítica y las teorías.

Si el final del siglo le aplicara a la postmodernidad

su misma medicina de producto epocal, su misma conciencia de agotamiento, sólo

parecería restarnos, pues, la dudosa utilidad de un rótulo que nombra un gesto

de crítica o de rechazo. No obstante, es probable que también se nos abra la más

interesante perspectiva de analizar como lo que se ocultaba bajo la radicalidad

de ese generalizado gesto de sospecha contra la modernidad —una generalización

que lo hacía conscientemente banal— continúa las tendencias críticas —e incluso

autocríticas— que siempre acompañaron la definición de los diversos programas modernos.

Y, probablemente, ese rasgo de crítica interna al programa moderno sea el que más

resalte de todo este movimiento de contradanza y de reflujo que caracteriza la

segunda mitad del siglo veinte y lo que acabe por arrojar más potentes resultados.

[A. Wellmer, La dialéctica de modernidad y postmodernidad. en Picó, J.

(ed.). Modernidad y Postmodenidad. Alianza. Madrid. 1988, pp. 103-140.]

En efecto, si consideramos que esa conciencia de los límites

(a la que la metáfora de la contradanza alude) está inserta dentro del horizonte

teórico y normativo de la modernidad deshacemos gran número de las autoimágenes

del programa moderno mismo y podemos incluir en la definición de su proyecto y

de sus supuestos aquellos momentos negativos y autocríticos que excluyeron otras

versiones, más lineales o más autocomplacientes, de lo que pudiera ser su canon.

Este canon moderno ahora criticado se descubre como el relato ad usum delphini

de un progreso coherentemente articulado, de una marcha lineal —en una sola dirección

y descrita desde un único foco—, que resume, ordena y simplifica todo el cúmulo

de diferencias y complejidades que han ido sedimentándose, no sin conflictos, a

lo largo del proceso histórico de las sociedades modernas. Ese canon moderno —tal

como, por ejemplo, se formuló tanto académica como artísticamente en los siglos

dieciocho y diecinueve por medio de la acotación de etapas sucesivas, escalonadas

y progresivas de la producción cultural— intentó dar forma a ese tejido de tradiciones

históricas y lo hizo, precisamente, suministrando un relato del nacimiento y consolidación

de su conciencia reflexiva. La modernidad, al hacer reflexivas las tradiciones

desde las que nació y a las que se enfrentó, reconstruyó su propia génesis a la

luz de las definiciones que de sí misma iba dando en sus programas políticos, morales,

cognitivos y artísticos. Esta relación ya no tradicional con la propia tradición

—algo que encontramos tanto en los cánones hegeliano y neokantiano— configura,

consiguientemente, un programa normativo volcado en el presente. El canon, pues,

define una interpretación del sentido histórico de esos programas y suministra un

especial relato que les da sentido como proyectos de acción y de creación.

A esta luz, la conciencia de los límites del proyecto

moderno debería partir del debate de ese relato y esa autoimagen: sería ese canon

lo que sería menester revisar y declarar, en su caso, caduco. No lo serían, por

tanto, las estrategias normativas que esas tradiciones fueron generando para entender

el proceso de complejificación moderna, ni lo serían —aún menos— los problemas irresueltos,

los ideales no conseguidos o las promesas incumplidas. La modernidad es un proceso

(no un progreso) inacabado que sería necesario diferenciar cuidadosamente del

cúmulo de imágenes que se han apresurado a retratarlo, fijarlo o domarlo. De esta

manera, a lo que nos conduce una interpretación de la postmodernidad más allá

de los rótulos es a la cuestión de cómo la modernidad misma puede ser consciente

de sus limitadas autoimágenes y qué fuerzas puede extraer de ello. De lo contrario,

la ilusión que suministra una mermada autoconciencia sería sólo sustituida por otra

ilusión, estructural y funcionalmente similar y cegadora.

Los párrafos que siguen expondrán en torno a cuatro momentos

—quizá los centrales en el debate modernidad/postmodernidad— ese movimiento de

contradanza y esa conciencia de los límites que se agazapan bajo el rótulo de

la postmodernidad y concluirán con una consideración de orden más general sobre

la ambigüedad de las formas discursivas contemporáneas que se reclaman postmodernas.

El primer apartado se centrará en lo que está más en la superficie sociológica:

los diagnósticos sobre el carácter de la sociedad postmoderna y los supuestos

procesos de desdiferenciación de la diversidad de lógicas y racionalidades sociales.

Desde esta tesis sobre la forma de las sociedades desarrolladas (postindustriales,

postmodernas, informatizadas, etc.), el segundo apartado se centrará en el análisis

de la pluralización de los lenguajes y de las significaciones y en las diversas

manifestaciones programáticas a las que aquella pluralización da lugar, y ello en

oposición a los relatos más lineales o más monotonales que el canon moderno suministraba.

El tercer apartado apuntará a una crítica filosófica de fondo que se encabalga

con la recién mencionada pluralización de los lenguajes: la evanescencia del sujeto

como centro significativo de los procesos sociales, cognitivos y artísticos al

quebrar el modelo paradigmático del par epistémico sujeto‑objeto (o artista‑obra,

o autor‑texto) que yacía en el centro del canon moderno. En consonancia con estas

críticas, el cuarto apartado se centrará en un obvio corolario de todo ello: la

crítica a la noción de historia progresiva que subyacía, según vimos, a ese canon.

El colapso del progreso se ha tornado en colapso de la historia misma que se trueca,

ahora, en arsenal siempre a la mano de materiales disponibles para la construcción

del presente.

La desvanecida complejidad de las racionalidades modernas.

Probablemente el primer y más importante impacto de los

teóricos de la postmodernidad en los primeros años setenta se debiera a sus tesis

sociológicas y, en concreto, a su análisis del lugar de la cultura en las sociedades

postindustriales. Tanto en el ámbito francés como en el estadounidense —y con inflexiones

diversas que se debían a tradiciones distintas— se inició un análisis de las sociedades

desarrolladas que apuntaba al desvanecimiento de los procesos de diferenciación

epistémica y valorativa que, según los análisis de Max Weber, habían constituido

la racionalización moderna. Se argumentó que esa diferenciación era un retrato

sólo adecuado para una sociedad industrial y liberal ya superada. En ésta, el

proceso de racionalización se había expresado (o se suponía que se había expresado)

en la diferenciación de esferas de valor (cognitivas, normativas y expresivas).

Esta diferenciación había generado formas crecientemente autónomas de prácticas

sociales (de conocimiento, de autorregulación moral, política y jurídica, y de

expresión artística). La consecuencia de esa diversificación epistémica y de esa

autonomía de lógicas sociales es lo que les permitió a los teóricos de la modernidad,

a los que los análisis postmodernos se enfrentaban, entender el proceso de modernización

como un proceso de creciente complejidad. De esta manera, se decía que en las sociedades

complejas modernas los criterios de validez en el ámbito del conocimiento (las

discusiones en torno a la verdad/falsación de enunciados científicos y descriptivos),

en el ámbito de la justicia (los diversos modelos de teorías de lo justo o lo correcto),

en el ámbito individual (las formas de la autenticidad de los sujetos, tanto en

términos éticos como en su autopresentación expresiva) y en el ámbito estético

(los debates sobre qué se puede entender como arte mismo y sobre los diversos

criterios o factores que se consideran relevantes para definor cualquier producto

cultural como producto artístico) caminaban por rutas distintas y, sobre todo,

se configuraban en prácticas y en instituciones diferentes.

Las variadas explicaciones que los programas modernos

suministraron para mostrar cómo esa diversidad de lógicas o de esferas de valor

se imbrican en las sociedades modernas configuraron distintas teorías de la sociedad

cuyos principales paradigmas (las diversas herencias marxistas; el funcionalismo

y la teoría de sistemas; los modelos de interacción comunicativa; las modelos informacionales,

etc.) se han consolidado a lo largo del presente siglo. Además de otros intereses

y efectos, esas diversas teorías suministraron un análisis de las maneras en que

las sociedades complejas configuran la dimensión sentido (sea éste moral o estético).

En efecto, esa diversidad de lógicas se materializa (con diversos grados de institucionalización

social) en prácticas culturales, normativas o cognitivas autónomas y distintas

que, en diversidad de formas y momentos, pueden reclamar para sí el privilegio

de la interpretación del sentido de la acción humana: la articulación de sus motivos,

intenciones y finalidades, el horizonte de sus significados, la trama de sus razones.

Si el programa moderno entendía que esas lógicas y esas prácticas mantenían entre

sí alguna suerte de equilibrio, bien sea ya en programa epistemológico determinado

(pensemos, en Kant y en el neokantismo) o bien sea en alguna suerte de modelo social

(y pensemos, a estos efectos, tanto en la perspectiva analítica de Weber como en

los modelos políticos del liberalismo), la sensibilidad crítica —por ejemplo, tal

como se expresó en la Escuela de Frankfurt— acentuó siempre que la diferenciación

de lógicas, prácticas e instituciones conlleva no pequeñas dosis de ambigüedad:

por una parte, la dimensión sentido (el lugar en el que se clarifica y articula

el significado de la acción y donde se establecen los procesos sociales que lo

dotan de coherencia explicativa) no le corresponde ya, en exclusiva, a ninguna

de esas lógicas diferenciadas y, a diferencia de las sociedades no modernas y

no racionalizadas, permanece en una esfera en cierto sentido indiferenciada, sin

instituciones que la vehiculen en exclusiva; pero, por otra, la misma autonomía

de esas lógicas permite que algunas de entre ellas se apresuren a reclamar el

privilegio de acaparar y monopolizar la dimensión sentido que ha quedado en un

difuminado estatuto.

Esa ambigüedad posibilitaría, por ejemplo, que el arte

—desde los modernismos a las vanguardias— se configure autónomo en su práctica

y en su lenguaje y, a la vez, que reclame ser la conciencia crítica que define una

forma del tiempo histórico o sus límites. Si en los análisis de Weber vemos todavía

latir el trasfondo kantiano que quería interpretar en clave moral —no pocas veces

trágica— la dimensión sentido, las tradiciones de origen nietzscheano (en su filosofía)

y de trasfondo modernista (en su política) han revivido con fuerza en las propuestas

postmodernas y han propuesto una estetización de esa dimensión: concebir la propia

vida como una obra de arte —por recordar un lema que recoge aquel origen y aquel

trasfondo y que resonó con fuerza de la mano de Michel Foucault— en los años setenta

y ochenta— implicaba, precisamente, el privilegio de la dimensión estética frente

a las otras lógicas de la racionalidad moral. Una peculiar fusión de tesis postestructuralistas,

de teoría de la literatura y de oposición a los paradigmas ético-estéticos del

romanticismo aparece, así, como nueva forma de entender en términos estéticos

la dimensión sentido.

Pero, todo ello acontece ahora en condiciones mudadas:

desde los planteamientos postmodernos se acentuarán la dispersión individualizada

e individualista de las articulaciones de sentido y se subrayarán los nuevos factores

técnicos, mediáticos e informáticos en los que se configura. En efecto, si la esfera

cultural es donde se articula la dimensión sentido (y ese papel central de la cultura

aparece aún en los modelos funcionalistas más clásicos, como el modelo de Parsons),

algunos momentos de las propuestas postmodernas acentuarán los rasgos individualistas

y estéticos de esta cultura mientras que otros, a veces en alianza paradójica con

ellos, se centrarán más en consideraciones sociológicas sobre el mudado carácter

de las sociedades desarrolladas y en la desaparición de los individuos como lugares

del sentido. Según los primeros, la elaboración del sentido depende en exclusiva

de los sujetos una vez que han colapsado los grandes relatos y se ha fragmentado

su canon de interpretación. Según los segundos, se acentúan las modificaciones

sociales, tecnológicas e informáticas, que la dimensión cultural ha recibido en

los últimos decenios. Con las lógicas excepciones y matices, podemos encontrar

más la primera línea de reflexión en la cultura anglo-americana (que se convierte

cada vez más en el lugar donde se debate, se rechaza y se reelabora la herencia

del subjetivismo europeo del cambio de siglo, sobre todo, en los terrenos de la

crítica literaria —y por ello nos referimos, por ejemplo, a las críticas desconstruccionistas,

que mencionaremos en apartados ulteriores—). La segunda línea de avance ha sido

desarrollada en diversos estudios franceses de sensibilidad más sociológica, con

la reflexión especialmente sintomática de Jean-François Lyotard.

Lyotard formuló todo un programa de análisis que recoge

y sistematiza elementos de crítica a la modernidad que hemos ido sugiriendo: las

sociedades contemporáneas ya no son como las sociedades típicamente modernas

cuya complejidad racional se dejaba analizar en el programa neokantiano de Weber

o en el programa funcionalista y sistémico, y cuyos heroicos retratos aparecían

petrificados en el canon liberal de la modernidad; los procesos de tecnificación

e informatización han reducido al lenguaje mediático e informatizado todas esas

complejidades; la inadecuación del canon racionalista liberal y esa especial primacía

del lenguaje deja abierta una forma de saber y de relato del sentido que la modernidad

había dejado en una opaca oscuridad: el saber y el relato narrativo en el que

se expresan formas de subjetividad cada vez más libres, menos domesticadas por

aquellas ya inadecuadas y férreas autoimágenes racionalistas de la modernidad.

Charles Jencks

En el mundo estadounidense, Charles Jencks acentuó estos

rasgos de liberación y dio muestras del carácter optimista —aunque no por ello

menos perplejo, una perplejidad nunca trágica— del programa post‑moderno. Este optimismo

ha perdido, en estas formulaciones, el sombrío aguijón crítico que, por el contrario,

siempre retuvo el movimiento crítico que acompañó al programa moderno desde su

nacimiento hasta la misma Escuela de Frankfurt. En What is Post‑Modernism,

Jencks señala:

«(La postmodernidad) es una era en la que ninguna ortodoxia

puede adoptarse sin autoconciencia e ironía pues todas las tradiciones parecen

retener alguna validez. Esto es debido, en parte, a la llamada explosión informativa,

a la llegada del saber organizado, a las comunicaciones mundiales y a la cibernética

(...) El pluralismo —el “ismo” de nuestro tiempo— es tanto el gran problema como

la gran oportunidad: todos somos los grandes cosmopolitas, los individuos liberados»

[Jencks, C. What is Post-Modernism.

Academy Editrions. Londres. 1989. pp. 7. Cit. en

Kumar, op. cit. p 105. Bien es cierto que Jencks matiza este optimismo con la

conciencia de «confusión y ansiedad» que conforman la cultura de masas.]

Los análisis postmodernos de la cultura acentuaron ese

nuevo carácter de las sociedades desarrolladas y el nuevo rostro de los sujetos

que las habitan en maneras diversas: nuevos coleccionistas en una sociedad del

mercado y la publicidad; nuevos cibernautas en un mundo virtual sin fronteras o

códigos únicos; nuevos consumidores en la plaza pública de las autoimágenes del

presente. Todos estos análisis, ciertamente, acentúan rasgos de los sistemas sociales

y de la configuración de las identidades culturales que no aparecían en los principales

retratos de la racionalizada sociedad moderna y liberal; pero también olvidan

no pocos elementos de las sociedades complejas, como, por ejemplo, la irreductibilidad

y compleja relación de las lógicas económicas, morales o políticas y sus diferenciaciones

institucionales o la reducción de complejidad (y, consiguientemente, la pérdida

de capacidad heurística) que supone el colapso de pretensiones de validez diferenciadas

en una única de ellas. Así, si la nueva conciencia de las diferencias de todo orden

—de culturas, de etnias, de géneros, de estilos de vida— ha puesto en primer término

una mutada autoimagen de las identidades de los individuos y los grupos, el final

de los noventa parece subrayar ahora que sería cegador que esta nueva conciencia

añadida olvidase, desdibujase o arrumbase las realidades de las desigualdades,

discriminaciones o dependencias de orden político, moral y económico junto a las

que aquellas diferencias culturales ocurren; de lo contrario, lo gue pudiera haber

sido adquisición e incremento de reflexividad pudiera trocarse en más graves desconocimientos

y limitaciones.

Con el romanticismo contra la ilustración: la pluralización

de los lenguajes.

Si en el análisis social las reflexiones postmodernas

privilegiaron el sistema cultural y rechazaron el equilibrado, complejo —y no pocas

veces inestable modelo de diferentes esferas de validez epistemológicas y de diferentes

lógicas e instituciones sociales, lo hicieron extrayendo —a veces de manera no

consciente, como luego mencionaremos— no pocas fuerzas de un momento histórico

moderno que se levantó en armas contra la formulación canónica de la modernidad

ilustrada y de su diferenciación de lógicas racionales diversas: el romanticismo.

Aunque en formas a veces diferentes, en diversas fases del movimiento romántico

encontramos la crítica al programa racionalista de ia ilustración en base a dos

elementos: la subjetividad creadora y el acento en el papel del lenguaje y de los

elementos contextuales que éste comporta. El siglo veinte (frente a los programas

neokantianos del diecinueve, y tras la estela de su crítica por parte de Nietzsche)

ha vuelto a poner en primer plano esa insustituible conciencia del lenguaje.

Así, el foro lingüístico, tanto en lo que cabría considerar

uno de sus primeros pasos modernos, a principios del diecinueve (con Herder y Humboldt),

como en su formulación explícita, a principios de este siglo (de formas diversas

con Frege, Wittgenstein o Heidegger) planteó que la crítica de la razón y del conocimiento

—aquello que era el corazón del programa moderno en la filosofía y en la reflexión

sobre la ciencia— sólo podía realizarse desde un análisis del lenguaje y en su

medio. Desde el universalismo que, como punto de partida filosófico se suponía en

la crítica ilustrada, se transitaba ahora al contextualismo, al pluralismo y a

la diversidad de las formas materiales de la expresión: no era sólo ya el lenguaje

sino los lenguajes lo que debiera ser objeto de atención. [C. Lafont. La

razón como lenguaje. Visor. Madrid. 1993.]

De igual manera, las categorías morales, políticas y estéticas

universalistas en base a las que el programa ilustrado quería entender las dimensiones

normativas de las prácticas y las producciones de la sociedad parecieron dejar

paso a nuevos acentos. Se decía ahora que era menester preguntarse por las formas

de la identidad histórica, social, cultural de las sociedades (y, por ende, que

era necesario recuperar su constitución histórica en tradiciones) para entender

la estofa real de la moral y la política; era menester fijarse en las particularidades

que, en cada momento, encarnan en un movimiento histórico o en una obra conseguida

el proceso creativo y expresivo del espíritu humano. En todos estos casos, y al

igual que la materialidad de las formas del lenguaje empleadas toman el lugar

de la arquitectónica de las categorías racionales, la materialidad histórica de

los pueblos y las tradiciones tomaba el lugar de la arquitectónica política del

contrato social o de los derechos individuales. Ecos de esta revuelta romántica

contra la ilustración resuenan en la resaca crítica y postmoderna de la segunda

mitad del siglo veinte: desconfianza ante las construcciones racionales en la política

y la moral en favor de políticas puntuales (Derrida), retorno a la materialidad

diversa y plural de los mundos y los estilos de vida (Lyotard).

De esta forma, la pluralidad y la materialidad de las

formas del lenguaje se revuelve, pues, contra las pretensiones universalistas del

primer programa ilustrado de crítica de la razón, acentúa el contexto local de

las prácticas de sentido y fuerza a poner en el centro de atención el producto

resultante de las mismas. Así, los textos, las obras artísticas y los contextos

lingüísticos de comunicación —y no los procesos de su producción o los programas

que los articulan— son el punto focal de la atención crítica. El programa desconstruccionista,

heredero tanto del foro lingüístico heideggeriano y del estructuralismo francés

de los años cincuenta y sesenta, ha puesto en primer plano este interés en el lenguaje

hecho texto.

Pero, también las Investigaciones filosóficas

de Ludwig Wittgenstein, básicamente por medio de la noción de juegos de lenguaje,

suministran no pocas coartadas culturales para ese gesto antirracionalista y antiilustrado.

La noción de juego de lenguaje, que junto a la idea de la existencia de diversidad

de criterios de significación en prácticas distintas indica también el carácter

normativo y social de estos criterios, puede ser devaluada si esa diversidad se

percibe sólo desde un foro relativista. Que los contextos normativos sean plurales

(que lo sean, precisamente, por la ubicación de los significados lingüísticos en

un juego del lenguaje que remite a una forma de vida) no significa que cualquier

significado pueda darse en cualquier contexto o que toda forma de vida —de juego

de lenguaje— pueda ser adecuada en cualquier circunstancia. Así, una noción —la

de juego de lenguaje— que tenía la potencia de situar en el análisis del lenguaje

y de sus contextos el rostro normativo de la racionalidad humana puede terminar

negando esta —toda, cualquier— racionalidad.

El acento epistémico en el doble rasgo de pluralidad y

materialidad de los lenguajes (y de los estilos de vida) no necesita, no obstante,

conducir a propuestas devaluadoras y relativistas en las que se asume la existencia

de diversidades de manera que se acaba por anular el interés mismo en las diferencias

y en el hecho de la diferencialidad. Este interés ha determinado en gran medida

las políticas culturales del final del siglo. Así, los límites del canon moderno

se han complementado con las aportaciones de otras perspectivas culturales hasta

ahora desconocidas (pensemos, por ejemplo, en las perspectivas de género) y con

el aprecio hacia otras culturas artísticas (como, por ejemplo, las culturas orientales

y africanas). La sensibilidad hacia las diferencias media también las perspectivas

cosmopolitas —cada vez más inevitables por medio de los procesos de comunicación—

en la medida en que el universalismo que comportan sólo puede ya percibirse y hacerse

inteligible desde contextos locales y desde determinaciones particulares en términos

históricos, geográficos y culturales. La «política de la diferencialidad» —que en

términos políticos acompaña el canon estético postmoderno— acentúa, de esta manera,

que las grandes categorías modernas de libertad, igualdad y solidaridad, son

sólo comprensibles desde procesos de diferenciación, particularismo y contextualización.

Pero el interés por la particularidad, contextualidad

y materialidad de los lenguajes y los resultados de los procesos de producción artística

no es tan innovador como estos quiebros del foro lingüístico pudieran hacer pensar.

La dominancia de la particularidad de la obra y del juicio estético —en la dialéctica

de universalidad‑concreción, en virtud de la cual algo concreto y particular puede

significar, vehicular y materializar algo universal y en virtud de la cual eso

particular es, entonces, comprendido en términos universales— fue un tema central

en el programa estético moderno ilustrado. Así, la Crítica del juicio de

Kant se muestra como un análisis de renovada vigencia: los análisis kantianos sobre

el juicio reflexionante no sólo resuenan explícitamente en la obra de Lyotard sino

que convierten en un lugar indicado para volver a pensar la importancia y el acento

en la obra concreta. Esta vigencia no deja de ser, como podemos ver, en cierto

sentido paradójica, pues el descubrimiento de la concreción y particularidad que

anida en el análisis kantiano queda ahora, a finales del veinte, despojada del

conjunto de categorías universalistas que articulaban ese programa.

Los nuevos acentos sobre el lenguaje, en su diversidad

y en su materialidad y sobre la particularidad de las formas de vida (acentos que

se canonizan, muchas veces, bajo la rúbrica indiscutida de la pluralidad de «estilos

de vida») produce, en términos artísticos y como acabamos de indicar, un acento

paralelo sobre la obra, dejando en oscuridad el análisis del proceso de su génesis.

El cómo y el por qué determinada obra o determinado significado llegue a formularse

parece perder importancia ante la cuestión hermenéutica de cómo esa obra o ese

significado operan y significan. Así, y frente a versiones del foro lingüístico

en las que es importante la intencionalidad del autor, del emisor de un mensaje

(pensemos, por ejemplo, en las pragmáticas del lenguaje de inspiración wittgensteinianas),

para que el significado se construya en procesos de comunicación, otras versiones

distintas (como el desconstruccionismo, de fuertes acentos heideggerianos) entienden

el significado como ya acontecido en la materialidad del producto y del lenguaje,

como un resultado ya dado en la obra o en el texto. De esta manera, la conciencia

de los lenguajes y de los textos se revuelve contra la manera en la que el romanticismo,

al que hemos visto inicialmente como un aliado del foro lingüístico mismo, acentuaba,

y exacerbaba, el proceso de creación del lenguaje y de las obras. Una segunda

fase, pues, del acento en el lenguaje y las obras es la revuelta contra el sujeto.

Contra el romanticismo: el desvanecimiento del sujeto.

Pero, la alianza con el romanticismo tiene un límite casi

absoluto. No es infrecuente que —sobre todo en términos estéticos se entienda que

el romanticismo pivota ante todo sobre una reivindicación del sujeto (del genio,

del artista, del momento creativo del espíritu). Probablemente el corazón más original

de la reflexión del siglo veinte venga de la mano de un particular rechazo del

romanticismto y de su configuración de la noción de subjetividad. La noción romántica

de sujeto nace de una vuelta de tuerca del conjunto de categorías desde las que

la ilustración misma entendió las nociones filosóficas y políticas de subjetividad

y de individualidad: el sujeto es, en su relación con el objeto de su conocimiento

y de su acción, el lugar articulador y creador del sentido. Esa pasión por el sujeto

no sólo recorre el pensamiento romántico del diecinueve temprano, sino que también

se hace presente en los movimientos de resaca del romanticismo como pudieran ser

el programa nietzcheano y diversas formas del modernismo artístico (pensemos, así,

en Baudelaire), movimientos en los que la subjetividad no es ya el objeto de análisis

central sino, más bien, el prisma en el cual resuena la importancia del mundo social,

de los objetos artísticos, de la semántica de los lenguajes, de los nombres de

las cosas.

Determinadas formulaciones del foro lingüístico, como

las heideggerianas que hemos mencionado, pueden fácilmente proseguir restándole

importancia a ese prisma de la subjetividad que subyace al modernismo del diecinueve.

El acontecer mismo del lenguaje, de los textos, deja sin lugar al interés por

la subjetividad que había permanecido como motivo de continuidad, con modulaciones

más o menos explícitas, desde la modernidad primera del siglo dieciséis. Así, este

tercer problema o momento que articula la crítica que nuestro siglo hace al canon

moderno se refiere, precisamente, al desvanecimiento del sujeto que, en gran medida,

articulaba tanto el programa moderno de la ilustración como su ulterior exacerbación

romántica.

Michel Foucault

Este desvanecimiento puede constatarse en diversidad

de autores y teorías. Comenzando por la, tal vez, más conocida, recordemos el final

de la obra de Michel Foucault, Las palabras y las cosas [Siglo XXI. México. 1968.] en el que indica

proféticamente que si la idea misma de hombre —de sujeto, de subjetividad— es una

creación histórica reciente, precisamente del memento clásico ilustrado, también

es una noción sometida a un destino de desaparición:

«El hombre es una invención cuya fecha reciente muestra

con toda facilidad la arqueología de nuestro pensamiento. Y quizá también de su

próximo fin. Si estas disposiciones desaparecieran como aparecieron, si (...) oscilaran,

como lo hizo, a fines del siglo XVIII todo el suelo del pensamiento clásico, entonces

podría apostarse a que el hombre se borraría, como en los límites del mar un rostro

de arena»

La profecía de Foucault se empieza a cumplir a sí misma

con la crítica estructuralista al programa epistemológico, al conjunto de categorías

universalistas, racionalistas y subjetivizadoras, de la ilustración y se prosigue

en diversidad de teorías contemporáneas. Con el rechazo y la crítica de esas categorías,

se desvanece la noción de subjetividad —de sujeto de conocimiento y de acción— que

ellas arropaban. Por mencionar dos de estas críticas contemporáneas, recordemos

la revuelta neopragmatista de Richard Rorty y las diversas modulaciones desconstruccionistas

de Paul de Man y de Jacques Derrida.

Richard Rorty

Desde la tradición analítica anglosajona, Richard Rorty

ha popularizado un peculiar regreso a la tradición pragmatista americana que la

despoja de sus raíces en las críticas racionalistas de la modernidad y que la enfrenta

radicalmente al programa epistemológico cartesiano. Su rechazo a la concepción

representacionista de la mente y del sujeto es, en términos más generales, el rechazo

a toda la tradición de la filosofía occidental empeñada, en el retrato que Rorty

hace de ella, en entender los procesos de conocimiento y de acción desde categorías

universalistas y trascendentales. Pero, la desaparición filosófica del sujeto

de conocimiento cartesiano no es la desaparición de los individuos ni de los sujetos:

el fin de la filosofía moderna que Rorty diagnostica deja paso, en su propuesta,

al discurso educador de la literatura en la cual un conjunto de disposiciones morales

y estéticas básicas de las sociedades contemporáneas (su sensibilidad por el sufrimiento,

ante las injusticias).

Este tránsito de la filosofía —y de sus categorías universalistas

en la crítica social y en la crítica filosófica— a la literatura es, tal vez, una

metáfora adecuada para entender las formas en las que el final del siglo quiere

retener, en el terreno estético, el impulso crítico que otrora poseyeran los discursos

éticos y políticos de la modernidad. La crítica literaria —sobre todo en el mundo

anglosajón— ha pasado a ser el centro de la crítica cultural y, en concreto, el

de la revisión y el rechazo del canon moderno. La obra de Paul de Man es, en este

sentido, especialmente significativa.

Paul de Man. Un pensador polémico, por su cercanía al fascismo durante la II Guerra Mundial.

Paul de Man [Resistencia a la teoría. Visor. Madrid.

1990.] formuló un rechazo a la centralidad que el romanticismo asignaba a la noción

de subjetividad y de creación de las obras literarias bajo la rúbrica del rechazo

de lo que denominaba la ideología estética”. Esta ideología que caracteriza todos

los acercamientos modernos y románticos a las producciones de la cultura, señalaba

De Man, proyecta sobre el texto tado un conjunto de categorías que hacen opacos

los mecanismos que operan en él. Estos mecanismos, la literalidad de figuras y

tropos, muestran, precisamente, un decir que se desdice, un significar que muestra

la imposibilidad de su significación e imponen un proceso de lectura que reproduce

una aporía semejante en el lector. Al eliminar la categoría de subjetividad,

se elimina la noción de intencionalidad como clave de los procesos de significación

y los significados de los textos dejan en libertad el juego aporético de los significantes.

Así, pensar el texto sin el sujeto es anular que la intencionalidad del productor

diga algo de su producto y, por tanto, es negar que el significado de este último

se pueda determinar en un esquema comunicativo en el que alguien le dice, le propone,

algo a alguien por medio de su obra.

Este rechazo de la intencionalidad del sujeto como

clave del sentido de los textos ha recibido sus más potentes formulaciones en el

programa desconstruccionista de Jacques Derrida. En sus primeras obras del final

de los años sesenta y comienzos de los setenta, el rechazo de la voz del autor

(del privilegio de la palabra hablada sobre la escritura) en el texto escrito

se formuló en clave cercana al estructuralismo. Ese rechazo corre paralelo a la

crítica a la “metafísica de la presencia”, categoría en la que Derrida condensa

el modelo clásico de representación epistémica y cognoscitiva que también hemos

visto rechazada en los planteamientos de Rorty. En sus últimos trabajos Derrida

ha construido un modelo de trabajo filosófico gue lo despoja de pretensiones constructivas,

aunque se estima que no carece de implicaciones normativas: la reflexión filosófica

y cultural es, ella misma, un acontecimiento y una intervención que procede marginalmente

(las más de las veces en forma de comentarios sobre textos y fragmentos), sin el

armazón universalista de las categorías discursivas heredadas. Esta forma de la

reflexión filosófica parece ejemplificar el juego de la noción de “différence”

(traducida tanto como “differencia” como por “diferancia”, refiere al proceso del

diferir temporal y espacial). Esa noción, central al pensamiento de Derrida, apunta

al mecanismo central de cesura entre la palabra significante —que remite necesariamente

a toda la cadena significante del lenguaje— y la cosa misma dicha, una cesura que

se refleja especularmente en el lenguaje mismo y que muestra que éste «se constituye

“históricamente” como entramado de diferencias». [Derrida, J. Márgenes de la filosofía. Cátedra.

Madrid. 1989: 48.]

Este conjunto de análisis sobre la obsolescencia de las

categorías relativas al sujeto tiene también otros efectos y razones distintos al

acento en la textualidad que hemos venido apuntando. El desvanecimiento del sujeto

cuestiona también otro rasgo del canon moderno: la comprensión del proceso histórico

como el desenvolvimiento de un conjunto de relaciones en las que era central la

noción de sujeto (y piénsese tanto en la idea hegeliano‑marxiana de la historia

como producto del hacer del espíritu o de los hombres como en la interpretación

de la historia occidental en base a procesos de creciente complejidad y diferencialidad

de formas racionales de la acción). De la mano de ese desvanecimiento del sujeto

acontece también el desvanecimiento de la historia.

Contra el canon moderno: el colapso de la historia.

El cuarto problema que articula el movimiento de contradanza

que comentamos se refiere, precisamente, a la noción de historia que, bajo la idea

de progreso o de avance progresivo, caracteriza sectores centrales del canon moderno.

El acento en la particularidad lingüística de los productos culturales, su despojamiento

de formas de intencionalidad como clave de su significado, hace que esos productos

temporalmente acumulados no se entiendan, no obstante, como ordenados en secuencias

que les dotan de sentido. El desvanecimiento de la idea de programa o de proyecto

va, así, de la mano de la imposibilidad de pensar una concepción del tiempo histórico

como progreso, como secuencia o como proceso —siquiera frágil y falible— de aprendizaje.

Lo acontecido en el pasado pasa, así, a ser arsenal de las prácticas culturales

de interpretación del presente y en el presente. La temporalidad que marca los

productos culturales no define —si no es en forma de negatividad, de imposibilidad—

ninguna forma de conciencia histórica.

La disponibilidad de todos los códigos del pasado para

la definición del presente tuvo especial eco en las teorías de la arquitectura

postmodernas, uno de los campos en los que el paradigma postmoderno tuvo efectos

más populares, inmediatos y visibles. El rechazo de la sequedad y abstracción

de los proyectos funcionalistas se hermanaba, así, con la utilización ornamental

de elementos arquitectónicos de la tradición clásica, de planteamientos coloristas

procedentes de la cultura pop americana de los años cuarenta y cincuenta o de modelos

tomados de las construcciones cinematográficas. Pero, no es simplemente un regreso

al ornamento. Las concepciones espaciales del funcionalismo clásico ceden su lugar

también a un cierto tono monumental que tanto apunta a procesos de dignificación

de espacios públicos como indica que esa dignidad no se entiende en base al uso

funcional de esos espacios cuanto a la especial y explícita marca simbólica que

los define, a veces estipulativamente, como públicos.

Así formulado, el rechazo de la idea de historia parece,

paradójicamente, recaer en un peculiar historicismo, aquella forma de concepción

de la cultura que marca la insustituible originalidad de cada momento temporal.

Aunque la disponibilidad de todos los códigos anteriores y contemporáneos parezca

desvanecer secuenciar temporales, la originalidad de cada combinatoria recupera

la individualidad de cada acción o cada producción cultural y el gesto creativo

que anida en esa originalidad —y que huye de la repetición mimética de otras combinatorias—

pretende redefinir el sentido del presente. Un presente, pues, que se define sin

programa histórico que lo interprete o lo justifique y que, más bien, nombra las

formas de su asunción de ese arsenal en el que la historia se ha convertido.

También en este gesto presentista con el que el postmodernismo

pretende definirse aparecen ecos de otros análisis modernos anteriores. Si la tensión

entre intencionalidad y contenido crítico, significante y significado, modulaba

el carácter siempre inconseguido y en tensión de la obra de arte en los planteamientos

de T. W. Adorno (y hacia imposible, excepto en forma de negatividad, las promesas

redentoras del arte romántico) y anticipa, con ello, el movimiento de la difference

derridiano, el actual desvanecimiento de la historia y su consiguiente presentismo

recuerda a las críticas finales de Walter Benjamin al historicismo clásico que anulaba

la irrupción de la originalidad y la creatividad en la historia o, incluso, rememora

inconscientemente la idea, presente en la poética de Baudelaire, de que la modernidad

es la conciencia de la acelerada evanescencia temporal. En estos casos, no obstante,

la reiteración postmoderna de intuiciones anteriores parece falsar la pretensión

de originalidad que las motivaba y sospechamos que esa reiteración no acentúa

la crítica sino que la banaliza. Es más, esta banalización se asume explícitamente

en muchos momentos de las proclamas postmodernas como una forma de autoironía que

desvela la inanidad de los grandes relatos y de los grandes programas. En efecto,

la desaparición de la idea de progreso que anidaba en el canon moderno no se dirige

sólo a la concepción del pasado —y a la consiguiente reivindicación de la originalidad

del presente— sino que también consagra una forma menor del programa normativo

que interpreta el quehacer futuro. La definición del presente no puede contener

ningún proyecto que sea susceptible de interpretación en clave mayor. Tampoco el

futuro —que no puede existir en la única forma en la que existe lo acontecido pasado,

el arsenal— existe, pues, en forma de proyecto.

Con ello, el gesto llamado postmoderno muestra, de nuevo,

un rostro aporético: la abolición de la temporalidad histórica, denegada bajo el

rótulo de los grandes relatos y bajo el rótulo de la abolición del futuoe, se revuelve

contra la misma definición del presente. El presente, que se ha de entender como

horizonte absoluto de interpretación una vez que se declara abolida la historia,

habría de eliminar su misma conciencia temporal y, con ello, su mismo gesto de

crítica a lo anterior.

La peculiar inevitabilidad del fragmento.

En estos cuatro conjuntos de problemas se hilvanan críticas

de diverso orden a diferentes tiempos y programas teóricos de la tradición occidental.

Ciertamente, y porque se ha hecho reflexiva en formas hasta ahora desconocidas,

esta tradición no puede reclamar para sí ningún relato ingenuo o consolador. Esa

conciencia reflexiva del programa moderno ha perdido, por ello, la confianza en

la coherencia discursiva que, desde la primera modernidad en su confrontación con

los antiguos, articulaba un programa político, teórico, moral o estético. La dislocación

de las formas de la complejidad social, la pluralización de sus lenguajes, el desvanecimiento

del único punto focal del sujeto para entender la producción de interpretaciones

culturales y el aporético historicismo en el presente que se induce con el colapso

de la conciencia de temporalidad inducen formas discursivas que se expresan mejor

en el fragmento y que no pueden encenderse al margen de la ironía. Las aporías

que hemos venido indicando en varios momentos de las líneas anteriores no son simplemente

ignoradas, sino que en muchos momentos son asumidas explícita e irónicamente en

los más lúcidos análisis postmodernos.

Es menester añadir que no pueden, en justicia, reclamársele

a las nuevas formas de la sensibilidad nacientes —como las que han puesto sobre

el tapete en las últimas décadas el feminismo y la conciencia multicultural— un

discurso programático en forma de sistema o una perspectiva cabal de todas las

esferas teóricas y sociales que han constituido lo que ahora percibimos como una

limitada tradición occidental. Como muestra la tradición de la Teoría Crítica

(piense tanto en La dialéctica de la Ilustración de Horkheimer y Adorno,

como en Mínima Moralia de este último) [Thibaut es un destacado seguidor

de esta corriente de pensamiento], nuevas sensibilidades se expresan en nuevas

formas discursivas y estas comportan, de entrada, una nueva constatación de los

límites de las anteriores. La forma del fragmento y del aforismo ha sido recurrente

en la cultura occidental desde la llustración (y, si la entendemos como ensayo,

desde aún antes, desde Montaigne) y su resurgir como lugar central de la crítica

cultural ha sido también recurrente cuando se producen agostamientos de los discursos

académicos, siempre de carácter más programático, sintetizador y, como vimos, canónico.

Pero, si es adecuada la presentación del movimiento de

contradanza que hemos indicado en los cuatro momentos de lo que se esconde bajo

el rótulo de postmodernidad, sería también oportuno señalar que las nuevas formas

discursivas que regresan al arsenal de la historia (e incluso de la historia premoderna)

para definirse no podrán eludir tampoco el conjunto de problemas cognitivos, normativos

y expresivos que, en esa historia, movió a plantear nuevas soluciones ante lo que,

en cada momento, se concibió como limitado. No deja de ser significativo, en este

sentido, que a la vez que a finales de los años sesenta se proclamaba el nacimiento

de la postmodernidad en diversas críticas artísticas y literarias se estuvieran

también poniendo las bases para un retorno al programa político y normativo de

la modernidad en otras disciplinas con el retorno a las teorías del contrato social

y se asistiera a un pujante, y creciente, renacimiento kantiano. La contradanza

de la postmodernidad no se efectúa en solitario contra el canon acumulado de la

historia de nuestra cultura; también acompasa, como eco invertido, a las nuevas

sistematizaciones de las teorías de la razón. Los límites del proyecto moderno,

que la contradanza celebra, encuentran su «otro siempre necesario» en las reformulaciones

de ese proyecto.››

No hay comentarios:

Publicar un comentario