Descripción.

El edificio, denominado inicialmente Tumulo de los Julios pero conocido popularmente ya entonces como Mausoleo de Augusto por sus similitudes con el Mausoleo de Halicarnaso, comenzó a ser construido por orden de

Augusto en el año 29 aC y probablemente terminado en su estructura esencial uno o dos años después, tras volver de su viaje a Egipto donde

probablemente en su estancia en Alejandría había visto la tumba helenística de

Alejandro Magno, decidiendo entonces la construcción de su propia tumba.

Es todavía hoy

uno de los mayores monumentos conservados de la Roma Antigua, aunque poco se

conserva de su magnificencia original. Está situado en un lugar excelente por

su proximidad a los barrios más populosos de la urbe, pero al estar en

la vertiente sur del Tiber sufrió frecuentes inundaciones que afectaron a su

estructura.

Los entierros.

El primer personaje enterrado fue su sobrino Marco

Claudio Marcelo (fallecido el 23 aC), y le siguieron su amigo y yerno Marco

Vipsanio Agripa (12 aC), su hermana Octavia (también en 12 aC), su hijastro Druso el Mayor (9 aC), sus nietos (e hijos

adoptivos) Lucio César (2 aC) y Cayo César (4 dC).

El mismo Augusto fue

enterrado en el año 14 (y sabemos por uno de los libros de su panegírico que

tenía disposiciones para la decoración de su mausoleo, lo que indica que no

estaba finalizado del todo según sus deseos), seguido por su nieto Druso el Menor

(23), su esposa Livia (29) y su hijastro Tiberio (37), y su sobrina Agripina la Mayor (fallecida el 33 y enterrada el 37 por decisión de Calígula; su urna es la única conservada hoy en día, aunque vacía). Augusto y sus sucesores no quisieron enterrar en ella a las dos Julias, la hija y la nieta de Augusto, por sus escándalos.

No hay certeza histórica

de que fueran enterrados en el mausoleo Calígula (si lo fue, sería de noche y a escondidas), Claudio (no hay noticias), Nerón (se da por seguro que tuvo una tumba propia cerca de lo que hoy es la iglesia de Santa María del Popolo) y los tres emperadores efímeros (Galba, Otón y

Vitelio, que serían execrados y sus cuerpos sepultados en tumbas familiares) que le sucedieron, y tampoco lo fueron, al

parecer, los tres emperadores de la dinastía Flavia, Vespasiano, Tito y Domiciano, pues aunque no hay noticias indubitables ni restos de sus tumbas, lo más probable es que fueran enterrados en espacios separados en su templum Gentis Flaviae, situado en el Quirinal sobre la antigua casa privada de Vespasiano.

Por último, es seguro que fue enterrado en el

mausoleo de Augusto el primer emperador de la dinastía Antoniana, el anciano Nerva (98), probablemente porque habría querido vincularse a la memoria de Augusto y no a la de Domiciano, porque su breve imperio de dos años no le dio oportunidad para erigir una tumba monumental, y asimismo porque era conocido por su austeridad personal.

Trajano

ya dispuso de su propia tumba en la base de su Columna y, finalmente, a partir

de Adriano los emperadores dispusieron de otro mausoleo más monumental y ninguno

más fue enterrado en el de Augusto. Se ha aventurado que tal vez todavía fue enterrada allí Julia Domna, esposa de Septimio Severo, en

atención a que era de la gens Julia y una referencia a su sepultura en la tumba de Gaius y Lucius (en referencia a los nietos de Augusto), pero las fuentes también indican que su hermana Julia Maesa trasladó sus restos al Mausoleo de Adriano.

El devenir posterior del mausoleo.

Probablemente a lo largo de las guerras civiles de los siglos III y IV y el periodo de las invasiones bárbaras la construcción fue transformada progresivamente en una fortaleza militar, lo mismo que le ocurrió al mausoleo de Adrino, incorporándose a la muralla Aureliana.

Durante la Edad Media el lugar fue arrasado por las guerras

e inundaciones, reconvirtiéndose en viñedo, jardín, fortaleza de la familia Colonna en el siglo XI, centro de asambleas y ceremonias como la incineración en 1354 del cuerpo del revolucionario Cola di Rienzo, e incluso fue una plaza

de toros en el siglo XVIII, y más tarde se añadieron viviendas, talleres y tiendas, hasta formar una mole compleja que tapaba casi todos los restos antiguos, pero sin destruirlos.

Grabado del mausoleo como jardín.

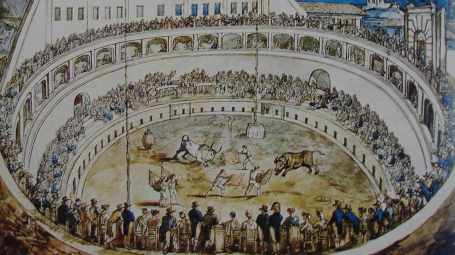

Grabado de Bartolomeo Pinelli de un espectáculo de toros en el recinto del Mausoleo (1810). Probablemente exageró las formas y el tamaño para semejar un anfiteatro.

Análisis formal.

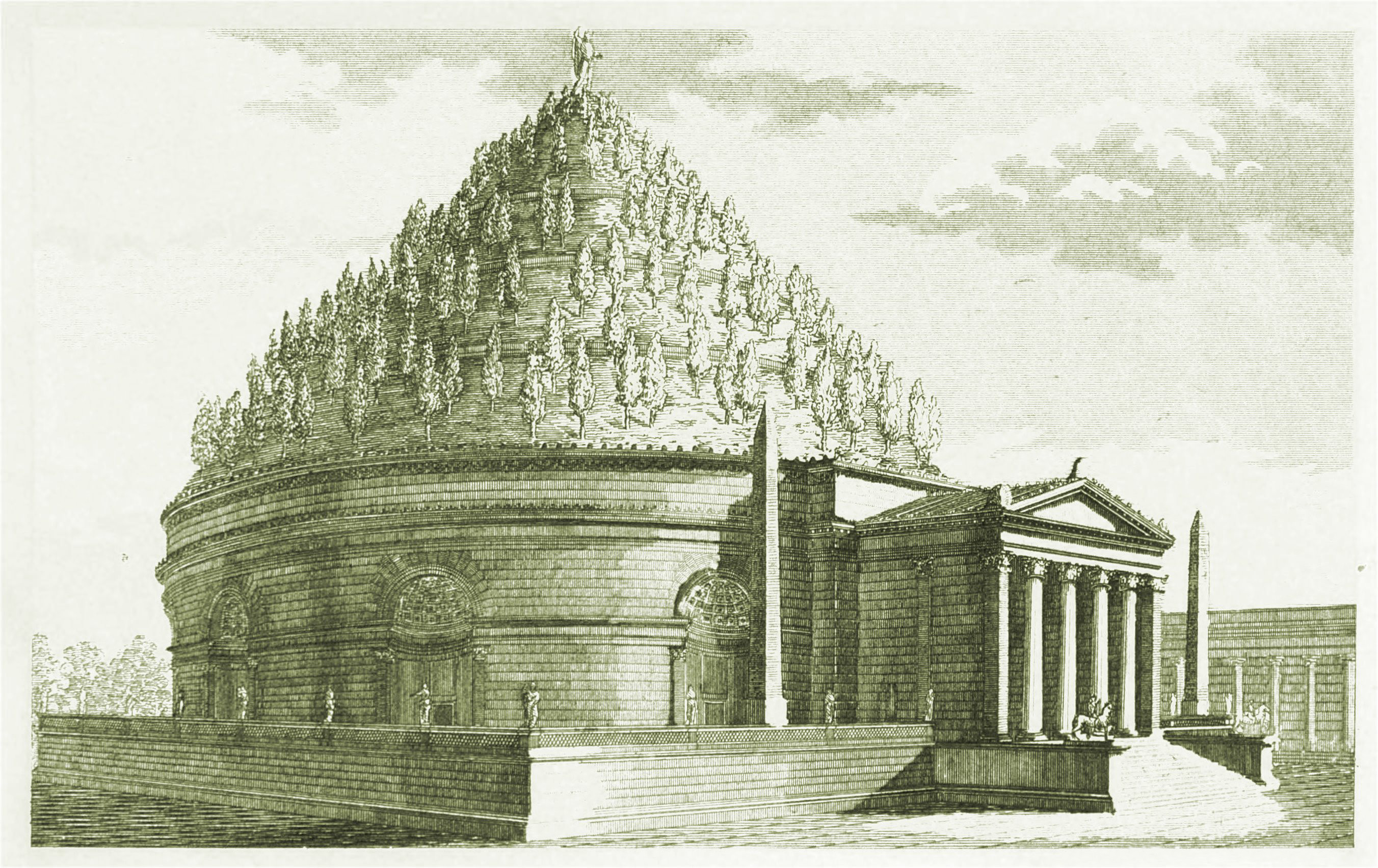

Estrabón lo describe así: “El más notable entre los monumentos es el conocido como Mausoleo (de Augusto), gran túmulo que surge sobre una alta base de mármol en las cercanías del río (Tíber), cubierto por todos lados, desde la cima, por árboles de hoja perenne. En la cúspide se encuentra una escultura en bronce de César Augusto, mientras bajo el túmulo está la tumba del mismo emperador, de sus parientes y de sus amigos más íntimos. Detrás hay un gran bosque sagrado que permite espléndidos paseos. En medio del campo hay un recinto de mármol blanco, construido en torno a la tumba de Augusto, que tiene una balaustrada circular de hierro cuyo interior está cubierto de álamos” [Estrabón. Geografía. V. 3.8.].

Reconstrucción ideal según Baltasar Peruzzi en el primer tercio del siglo XVI.

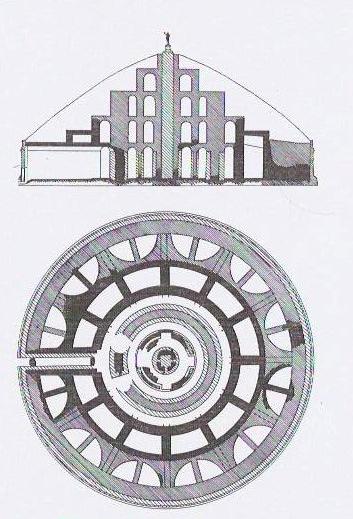

Reconstrucción ideal en el proyecto de restauración de 1912.

Reconstrucción ideal en dos grabados de Luigi Canina (1851).

Hipótesis del mausoleo de Halicarnaso.

Hipótesis del mausoleo de Alejandro Magno en Alejandría.

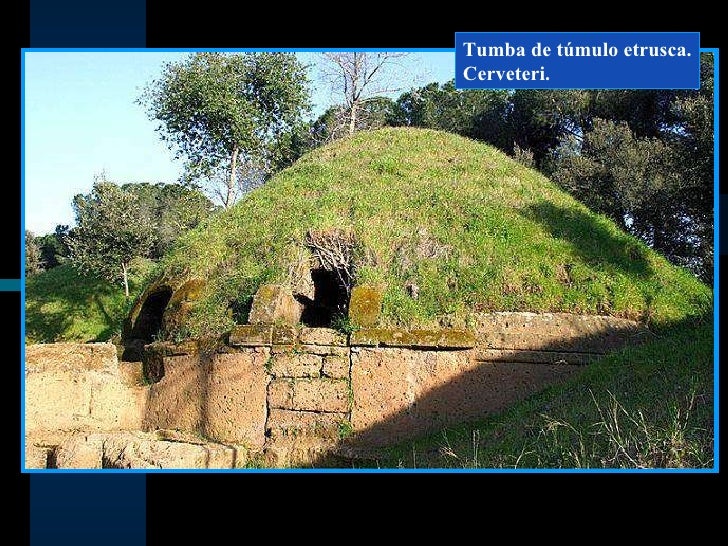

Augusto probablemente había visto en su estancia en Alejandría hacia 30-29 aC la tumba, llamada Soma, de Alejandro Magno, probablemente también de planta circular, y habría tenido noticias del Mausoleo de Halicarnaso, y al volver a Roma en el 29 aC habría fusionado la nueva influencia helenística (los obeliscos a ambos lados de la entrada, el templete superior) con la tipología etrusco-romana del túmulo cubierto de tierra, resultando un modelo propio.

Las tumbas etruscas con forma de túmulo, como esta de Cerveteri, fueron un referente para la similar tipología romana.

Tumba de Cecilia Metela, en Roma. La parte superior es un añadido medieval.

Probablemente había un paseo monumental antes de su entrada, para embellecer el acceso entre jardines y esculturas.

El monumento fue concebido sobre un poderoso podio cuadrado (aunque hoy aparenta ser circular debido a las reformas posteriores) de bajo

altura, en cuyo centro se erigía un elevado tambor circular de hormigón

revestido de piedra caliza, que medía ochenta y siete metros de diámetro y 45 de altura. Hay

dudas sobre la disposición de su entrada: un ninfeo

de cuarto de esfera, un pórtico monumental al modo del Panteón de Agripa (luego

de Adriano) o una portada sencilla con nichos para inscripciones a los lados. En

todo caso la entrada estaba orientada al centro de la ciudad, denotando la

intención de atraer al público y la flanqueaban dos obeliscos de granito de algo menos de 15 metros de altura más la base (cuya altura es dudosa pero añadiría entre 5 y 10 metros más), hoy están uno en la plaza de Santa Maria Maggiore (Domenico Fontana lo instaló en 1587 por orden de Sixto V) y otra frente a Palacio

del Quirinal (hallado en el suelo del mausoleo en 1781, lo situó en su nuevo emplazamiento Giovanni Antinori en 1786 por orden de Gregorio XIII). Parece seguro que a ambos lados de la puerta había inscripciones con las Res Gestae de Augusto.

Obelisco de la plaza de Santa Maria Maggiore.

Obelisco de la plaza frente al Palacio del Quirinal. A sus pies está el antiguo grupo escultórico de los Dioscuros.

La demolición de los añadidos al edificio en el decenio de los años 1930, por orden de Mussolini.

El estado del primer corredor hacia el año 2013.

El estado de la cámara funeraria central durante los recientes trabajos de restauración

El interior estaba formado por tres anillos

concéntricos cubiertos con bóveda de cañón que se elevaban progresivamente en altura, siendo el último la gran

cámara funeraria de planta circular, en la que se

conservaban en nichos de columbario las urnas que contenían las cenizas de los

emperadores y sus familiares, señaladas por sus estatuas de busto e

inscripciones. En el centro mismo había una pequeña sala cuadrada para las cenizas de Augusto, dentro de un pilar macizo que sostenía la cubierta. Parece que los nichos e incluso algunas urnas en ellos seguían en su sitio en el siglo XVI según el testimonio del arquitecto Baltasar Peruzzi.

Sobre el tambor se levantó un

ligero podio central rodeado de una columnata sobre el que probablemente se

erigía un pedestal con una gran estatua broncínea de Augusto de pie. Siguiendo

la tradición etrusca y romana se rodeó la parte inferior del podio, hasta

cubrir la mayor parte del tambor, con un montículo de tierra en el que se

plantaron árboles (casi seguro, siguiendo a Estrabón, álamos o chopos, aunque se supone también hubo en el recinto los habituales cipreses), a su vez rodeado de

estatuas de mármol de los emperadores y sus familiares.

Significado.

Gracias a su imponente presencia junto al Tíber el mausoleo

de Augusto publicitaba ante los ciudadanos el poderío de Augusto y después de

su dinastía Julio-Claudia, lo que ayudaba

a legitimar el sistema imperial. El acto de la cremación del cuerpo

en la pira funeraria en el cercano Ustrinum, con la participación de la familia

imperial y la nobleza más elevada, se continuaba con la solemne procesión al

interior del mausoleo, y actos públicos que evocaban la continuidad de la

familia y su estrecha relación con las divinidades.

Contexto histórico-artístico.

El imperio durante el gobierno de Augusto.

El imperio durante el gobierno de Augusto.

El monumento fúnebre de Augusto era fiel a

la tradición etrusca y romana, por lo que asentaba sus raíces artísticas en el

pasado, pero también se proyectaba hacia el futuro, pues fue un decisivo

influjo para el mausoleo de Adriano, un siglo posterior, aunque el adrianeo

tuvo un aspecto más monumental por su mejor situación en el río y mayor

tamaño, siendo tan parecidos en significado, función y tipología, que se

advierte la voluntad de enlazar distintas épocas históricas, marcadas por los

cambios dinásticos y las sucesiones controvertidas, ante la que los emperadores

intentaban legitimar su poder con un arte relativamente común y permanente, que

hoy llamamos clásico, amén de presentar una imagen de continuidad y estabilidad

para el Imperio, en contraposición a la variabilidad de la República. Ambas

tumbas son ejemplos excelentes de la arquitectura clásica del periodo imperial,

tan sólida y funcional, que exaltaba el poder del emperador y la grandeza de

Roma.

Su parcial salvación durante la Edad Media

se debe a su uso como fortaleza, un mensaje de la necesidad de dar

funcionalidad a los edificios más emblemáticos si se desea su supervivencia.